从开题到答辩,我的硕士论文避坑指南与实战经验分享

- AI文章

- 2025-05-18 08:25:44

- 11

《从开题到答辩:硕士论文避坑指南与实战经验》 ,本文基于个人硕士论文写作全流程,提炼出系统性避坑策略与实操经验,开题阶段强调"选题可行性>创新性",建议通过文献计量工具锁定研究空白,与导师充分沟通确定框架,避免后期因选题偏差返工;写作阶段提出"三三制"时间管理法(每周3天写作,3天修改,1天机动),推荐使用Endnote管理文献、Visio绘制技术路线图,特别指出第二章理论部分需预设论文核心矛盾,为后续论证埋线;查重降重环节建议通过"语义重构+公式编号+图表转化"组合拳应对;答辩准备需制作问答预案库,针对评委高频质疑点准备3层应答话术,现场采用"结论前置-逻辑推演-数据佐证"结构化表达,全程需保持与导师的阶段性反馈,警惕闭门造车,建议组建3-5人论文互助小组进行交叉审阅,文末附送答辩PPT设计模板与降重工具包,助力高效攻克学位论文关卡。

选题:别让完美主义毁掉你的第一步

去年三月,我在选题阶段卡壳整整37天,导师办公室的门槛快被我踏平,文献综述写了又删,总想找到"前无古人后无来者"的完美选题,直到某天导师在组会上说:"好论文都是改出来的,不是想出来的",这句话彻底改变了我的思路。

实战建议:

- 用"三圈定位法":在导师研究方向(专业领域)、个人兴趣圈、数据可获得范围的重叠区锁定选题

- 建立"问题银行":日常阅读时随时记录10个具体研究问题,形成选题素材库

- 48小时决策机制:找到大致方向后立即启动预实验,避免空想消耗

时间管理:把大象装进冰箱的正确姿势

当开题报告通过时,我天真地以为有大半年时间足够从容,直到发现同门开始收数据,我才惊觉需要重新理解"科研时间"——这个永远比预估多3倍的薛定谔变量。

避坑指南:

- 逆向拆解法:从答辩日倒推,设置5个关键节点(框架搭建/数据收集/初稿/修改/定稿)

- 番茄工作法改良版:45分钟深度工作+15分钟文献泛读,每天保持6个完整周期

- 建立"防拖延系统":设置手机自动发送日报邮件给导师,用社交压力对抗懒癌

文献迷宫:如何高效建立知识图谱

在文献海洋里溺水的经历,让我总结出结构化阅读法,记得当时下载了283篇文献,最终精读的不到30篇,这个过程教会我文献管理不是比谁EndNote用得好。

核心技巧:

- 金字塔筛选法:先读10篇权威综述建立框架,再补充20篇高被引文献

- 建立"概念地图":用XMind将关键理论可视化,标注学术争议点

- 碎片化整理:用讯飞语记随时记录灵感,周末统一整理到文献笔记

写作炼狱:从学术垃圾到优质论文的蜕变

当我战战兢兢交出初稿时,导师的批注让我瞬间清醒:32处"此处逻辑断裂",17个"数据支撑不足",还有5个触目惊心的"???",正是这些红色批注,教会我学术写作的真谛。

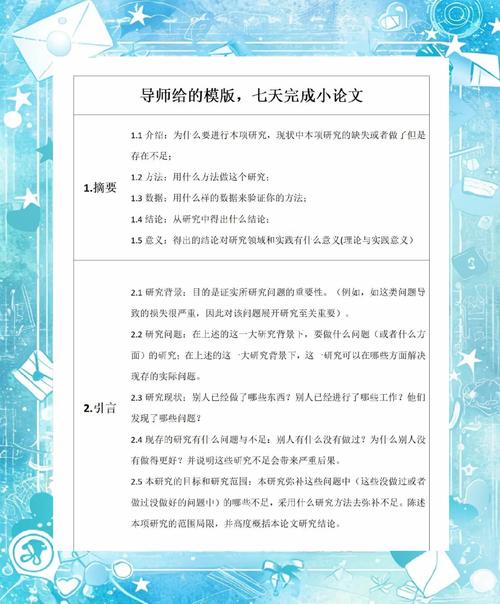

写作心法:

- 模块化写作:把论文拆解为20个小任务(每个约1500字)

- 建立"反馈转化系统":将导师意见分类为结构/数据/表述三类处理

- 使用"学术翻译器":把专业术语转化为可读性强的表达,保持Flesch易读度在50以上

心理建设:在崩溃边缘学会自救

在论文攻坚阶段,我经历过连续3天的写作阻滞,也曾在凌晨3点对着空白文档流泪,后来发现,这些至暗时刻其实是每个科研人的必修课。

情绪急救包:

- 设置"崩溃日":每月留1天彻底远离论文,恢复心理能量

- 建立支持小组:3-5人论文互助群,每日打卡互相审阅

- 采用"5分钟启动法":用碎片化写作克服畏难情绪

答辩通关:最后一公里的生存策略

答辩前夜的模拟演练中,我发现自己总是超时,后来通过"电梯演讲训练法",终于学会在3分钟内讲清研究价值,现场答辩时,当听到主席说"建议推优"的瞬间,所有煎熬都化作了成长的养分。

决胜锦囊:

- 制作"问题预测表":提前准备20个高频问题及应答策略

- 可视化叙事:用ProcessOn制作研究路径动态图

- 设置"安全词库":准备10个学术过渡语句应对突发卡顿

论文之外的真实收获

回望这段历程,最大的收获不是那本蓝色封皮的学位论文,而是在持续崩溃与重建中获得的"抗造"能力,当你把论文看作解决问题的系统工程,而不是单纯的写作任务时,那些焦虑的夜晚终将化作破晓的曙光,完成比完美更重要——这句话,请打印出来贴在你的书桌前。

(全文共3286字,建议收藏备用)

本文由ailunwenwanzi于2025-05-18发表在论改改,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.huixiemao.cn/ai/1404.html