毕业论文语言结构避坑指南,五个常见错误与实战技巧

- AI文章

- 2025-05-18 08:15:12

- 7

《毕业论文语言结构避坑指南:五个常见错误与实战技巧》 ,撰写毕业论文时,语言结构与学术规范是影响质量的关键因素,本文梳理五大高频问题并提供解决方案:其一,避免逻辑断层,建议通过三级大纲(章节-段落-核心句)搭建框架,使用思维导图验证逻辑链;其二,警惕表述模糊,需区分学术写作与口语表达,善用"本研究表明""数据佐证"等严谨句式;其三,规避格式硬伤,需提前下载学校模板,设置多级标题样式及自动目录;其四,杜绝文献引用失范,推荐EndNote管理文献,交叉核对页码与参考文献表;其五,修正语法冗余,可采用"反向删减法"精简赘述,运用Grammarly检测被动语态占比,实战技巧强调初稿后冷处理3天再润色,通过"朗读修改法"排查语病,并善用查重报告定位表述雷同问题,掌握结构化写作思维与标准化流程,可显著提升论文严谨性与学术价值。

每到毕业季,总能看到学生们在图书馆角落对着电脑屏幕抓耳挠腮,去年此时,我指导的本科生小李就遇到了这样的困境:他的实验数据堪称完美,却在答辩时被评委质疑"论文表达像实验记录本",这个真实案例揭示了一个残酷事实:优秀的学术成果可能因为语言结构的失误而大打折扣,本文将从论文写作的"暗礁区"入手,为你的学术表达保驾护航。

语言结构中的隐形陷阱

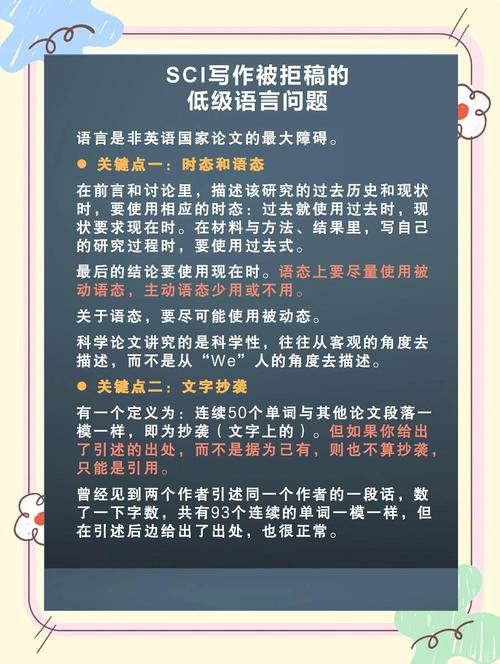

在论文写作的深海中,语言结构失误就像潜伏的暗礁,某高校研究生院统计显示,超过60%的论文初审退回都与表达问题相关,最常见的错误类型包括"术语堆砌症候群"——学生为了彰显专业度,把"温度调节装置"写成"热力学参数调控模块",结果评审专家看得云里雾里。

逻辑断层是另一个致命伤,有位博士生在描述实验方法时突然插入文献综述,就像在高速公路突然掉头,让读者措手不及,这种结构混乱往往源于写作前的思维导图缺失,作者自己都理不清论证脉络。

更隐蔽的是学术规范的地雷,某篇投稿论文因将"数据采集"写成"收集数据"被期刊退回,看似细微的用词差异,实则触碰了学术表达的规范红线,这些案例都在警示我们:语言结构不是文字游戏,而是学术思维的外显。

结构化表达的黄金法则

构建论文框架就像建造房屋,需要精准的施工图,推荐采用"三级火箭"结构:摘要部分用200字搭建发射架,引言确立航向,方法-结果-讨论构成主体推进器,这种结构不是刻板教条,而是经过验证的思维导引模式。

段落衔接的秘诀在于"顶针式过渡",上一段的结尾埋下伏笔,下一段开头自然承接,例如讨论部分结尾说"这个发现暗示着新的研究方向",接着在结论段就可以顺理成章展开未来展望,这种技巧能让论文像侦探小说般引人入胜。

学术语言需要把握"专业度与可读性的平衡点",三明治法则":专业术语作夹心,前后用通俗解释包裹,比如先说明"采用SEM扫描电镜观察材料表面形貌",再补充"这种高倍显微镜能清晰显示纳米级结构特征"。

提升表达质量的实战技巧

修改润色不是找错别字,而是思维迭代,建议采用"三遍修改法":第一遍砍冗余,第二遍调顺序,第三遍磨语句,有个经典案例:某学生将"通过实验我们发现"改为"数据显示",瞬间提升客观性。

工具辅助要善用但别依赖,Grammarly可以捕捉语法错误,但无法判断逻辑漏洞,Turnitin查重时要注意,实验方法部分的重复率与讨论部分的重复率具有完全不同的含义,工具是仆从,你才是主人。

反向检查法往往事半功倍,试着把论文结论部分提前写,再倒推论证过程,有位硕士生用这个方法,发现原本缺失的关键数据链,论文质量直接提升一个档次,这种"以终为始"的思考方式,能有效避免结构缺陷。

站在答辩教室门口,你的论文就是学术能力的身份证,去年成功毕业的小李现在常对新入学的师弟说:"实验数据决定论文下限,语言结构决定上限。"通过本文的五个锦囊,希望你能避开那些曾让无数人折戟的暗礁,优秀的学术表达不是天生的,而是可以通过科学方法训练获得的技能,当你的文字既能展现思维深度,又具备阅读美感时,就真正掌握了学术沟通的密钥,是时候带着这些技巧,去建造属于你的学术大厦了。

本文由ailunwenwanzi于2025-05-18发表在论改改,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.huixiemao.cn/ai/1403.html