林徽因的毕业论文,竟藏着民国才女不为人知的硬核一面?

- AI文章

- 2025-05-03 07:00:44

- 18

林徽因的宾夕法尼亚大学建筑系毕业论文《中国宫室建筑艺术》,颠覆了世人对这位民国才女的传统认知,论文以严谨的学术框架系统梳理中国古建筑形制与美学特征,运用西方建筑学方法论分析斗拱、屋顶曲线等元素,展现出罕见的理性思辨与专业深度,更引人注目的是,她突破性别限制——作为当时建筑系极少招收的女学生,不仅完成需实地测绘的高难度课题,更在论文中犀利批判西方学者对中国建筑的误读,其跨文化视野与学术勇气,揭示了这位"文艺女神"背后作为中国首位女建筑学家的硬核底色。

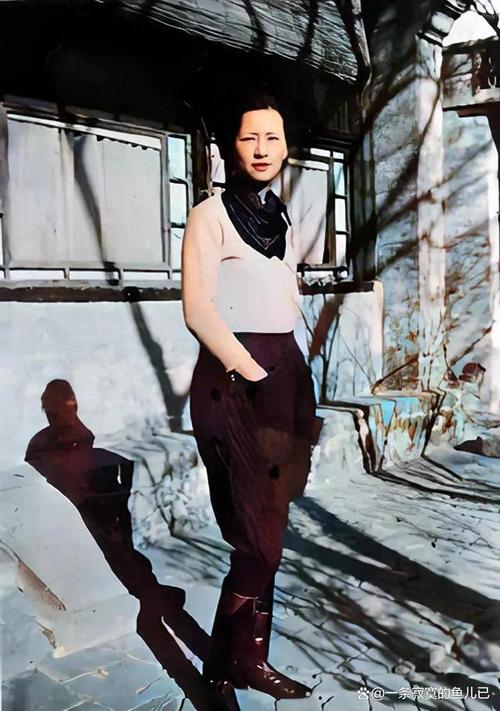

提起林徽因,大多数人脑海中浮现的可能是"人间四月天"的浪漫诗人,或是与梁思成、徐志摩纠葛不断的民国女神,但你知道吗?这位看似柔弱的才女,在宾夕法尼亚大学完成的毕业论文,却展现了她鲜为人知的理性锋芒与学术野心。

1927年,23岁的林徽因提交了题为《中国建筑中的琉璃瓦》的毕业论文,这个选题本身就很有意思——它既不是当时流行的西方建筑研究,也不是纯粹的美学探讨,而是聚焦于中国传统建筑中一个看似微小却至关重要的构件:琉璃瓦。

想象一下,在那个女性连进建筑系都要靠"曲线救国"的年代(林徽因是以美术系学生身份选修建筑课程),这位穿着旗袍的东方姑娘,却在宾大的图书馆里埋头研究各种瓦当的弧度、釉色配方和排水性能,她用英文字母标注的图纸上,那些精致的斗拱与飞檐线条,分明在诉说着一个被忽视的真相:林徽因的学术底色,从来就不只是风花雪月。

论文中最打动我的细节,是她对"建筑意"的阐述,这个词后来成为梁林建筑美学的核心概念,但最早便萌芽于这篇毕业论文,当西方同学在研究哥特式穹顶时,林徽因却写道:"琉璃瓦不仅是防水材料,更是天空与大地的诗意中介。"这种将工程技术与人文学养融会贯通的视角,在今天看依然超前。

更令人惊讶的是论文的考证功夫,为了弄清宋代《营造法式》中"剪边琉璃"的工艺,她对比了故宫、颐和园等三十多处实物,甚至推算出不同朝代釉料中的铅含量变化,这种近乎考古学家的严谨,彻底颠覆了我们对"文艺女神"的刻板印象。

当代人总爱讨论林徽因的情感故事,却很少关注她凌晨三点画图纸时冻红的手指,或是为了测量应县木塔徒手攀爬九十度木梯的惊险时刻,这篇毕业论文就像一枚时间胶囊,让我们看见在"太太的客厅"的优雅身影之外,那个会为一道屋脊曲线较真到深夜的学术女性。

下次当你走过故宫金色的琉璃瓦下,或许会想起近百年前,有个穿阴丹士林布旗袍的姑娘,曾用钢笔和计算尺,为这些沉默的瓦片写下第一份国际化的学术注脚,这难道不比任何八卦轶事,都更配得上"民国女神"的称号吗?

本文由ailunwenwanzi于2025-05-03发表在论改改,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.huixiemao.cn/ai/1245.html