当毕业论文的致谢页不翼而飞,一次意外带来的成长启示

- AI文章

- 2025-05-24 07:22:10

- 2

【成长中的意外馈赠】当毕业论文致谢页在打印店离奇失踪,这场看似荒诞的意外却成为人生的重要课堂,在凌晨三点翻遍垃圾桶的焦灼中,在导师凌晨来电的关怀里,主人公经历了从崩溃到自省的心路转变,备份文档的重启键不仅还原了致谢文字,更启示了成长的本质——接受不完美才是真正的成熟,这场意外撕开了当代年轻人完美主义的脆弱面具,暴露出我们面对突发状况时的稚嫩,当重新提笔写下致谢时,字里行间不再是格式化的客套,而是对生命不确定性的真诚接纳,那些深夜的焦虑与释然,最终凝结成比论文本身更珍贵的人生注脚:真正的成长,往往始于计划之外的脱轨时刻。

凌晨三点,我瘫坐在实验室冰凉的瓷砖地上,手指机械地刷新着电脑回收站,屏幕上刺眼的白光映出我煞白的脸色——那份包含两万字论文的文档里,唯独致谢页消失得无影无踪,距离最终提交只剩18小时,这个承载着五年求学时光的章节,竟像被施了魔法般彻底蒸发了。

被数据吞噬的谢意

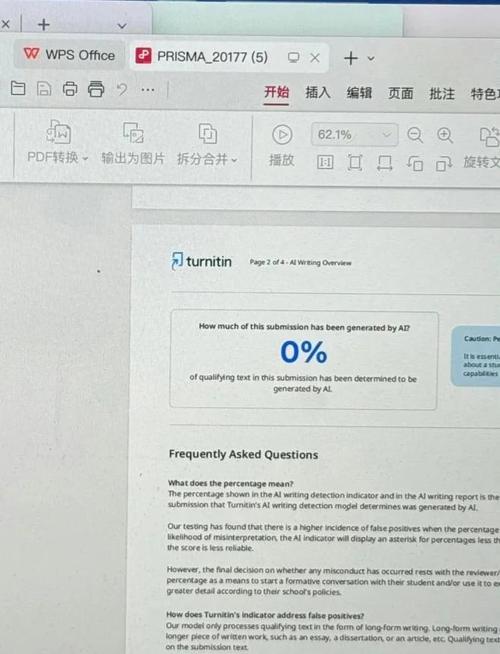

在反复确认云端备份的过程中,我发现一个惊人的事实:所有版本里致谢页的最后修改时间都停留在三个月前,原来这段时间忙于实验数据修正和格式调整时,我始终在用"另存为"覆盖文件,而那份最初的致谢稿,早已在无数次的"覆盖保存"中被永久删除。

这让我突然意识到,在这个数字化时代,我们早已习惯用"ctrl+s"的机械动作保存知识成果,却未曾想过那些饱含情感的字符竟比冰冷的实验数据更脆弱,当我在凌晨四点的校园里狂奔向打印店时,霓虹灯下的水泥地面泛着冷光,仿佛在嘲笑我对情感表达的漫不经心。

重写时的记忆复苏

瘫坐在24小时自习室的角落,我握着速溶咖啡颤抖的双手迟迟无法敲下第一个字,那些原本以为刻骨铭心的记忆,在重压之下竟变得模糊不清,直到晨曦初现时,打印店阿姨端来的热豆浆突然唤醒某个片段:三年前某个雪夜,正是这位总在深夜为学子们留门的阿姨,用她珍藏的红糖姜茶救活了我重感冒中的开题报告。

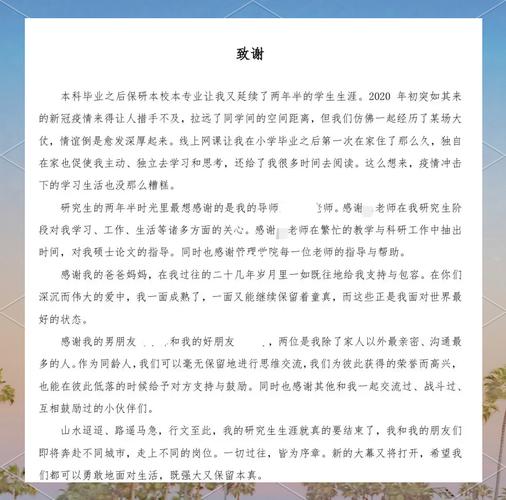

随着记忆闸门打开,更多细节纷至沓来,导师办公室永远亮着的夜灯,实验室伙伴偷偷放在我桌上的喉糖,宿管大叔帮忙代收的七十三个快递包裹......这些曾被视作理所当然的温暖,在重建致谢的过程中逐渐显露出它们本应有的分量,当手指终于开始在键盘上跳跃时,我惊讶地发现新写的致谢比原稿多了整整三页。

消失的墨水与永存的情谊

在截止前两小时完成提交后,我带着打印稿来到导师办公室,老先生戴着老花镜逐字阅读时,我注意到他翻阅致谢页的手指在微微颤抖。"小张啊,"他摘下眼镜擦拭镜片,"当年我的硕士论文致谢被红卫兵烧毁时,可比你这严重多了。"

这个从未听过的故事让我怔在原地,原来在特殊年代,我的导师曾眼睁睁看着自己手写的致谢化为一地灰烬,那些无法言说的感谢,那些被时代洪流淹没的恩情,最终以另一种形式存活下来——三十年后,他在自费出版的文集里补上了整整二十页的追忆与感恩。

数据废墟中的情感重建

这次意外带给我的震撼远超出事件本身,在准备毕业答辩的间隙,我特意买了五个不同颜色的U盘,将论文与致谢分别存储,但更重要的改变发生在心底:我开始随身携带牛皮笔记本,随时记录那些温暖瞬间,上周三食堂打饭阿姨多给的半勺红烧肉,昨天学弟帮忙找回的遗失U盘,今早收到的匿名生日贺卡......这些细碎的美好正在本子上开出星星点点的花。

在数字化浪潮中,我们习惯了用云端存储知识,用社交媒体表达情感,但那些真正珍贵的连接,或许更需要传统方式的守护,就像我最终提交的论文里,除了电子版还特别附上了手写信件——给导师的毛笔小楷,给实验室伙伴的卡通贴纸信,给打印店阿姨的简笔画感谢卡,这些笨拙的纸质载体,正在构筑起比数据更坚固的情感备份。

如今我的书桌上,毕业论文的正本旁静静躺着那个写满感恩的牛皮本,偶尔翻开时,油墨香里总会浮现那个在自习室重写致谢的清晨,阳光斜斜照在泛黄的纸页上,那些曾被数据吞噬的谢意,正在笔尖与纸面的摩挲声中获得新生,或许这就是成长最本真的模样——在失去与重建的循环中,我们终于懂得如何将转瞬即逝的感动,淬炼成生命里永恒的光芒。

本文由ailunwenwanzi于2025-05-24发表在论改改,如有疑问,请联系我们。

本文链接:https://www.huixiemao.cn/ai/1552.html