当论文救星悄然降临—一位老教师眼中的学术援手新形态

- AI文章

- 2025-05-23 09:17:27

- 5

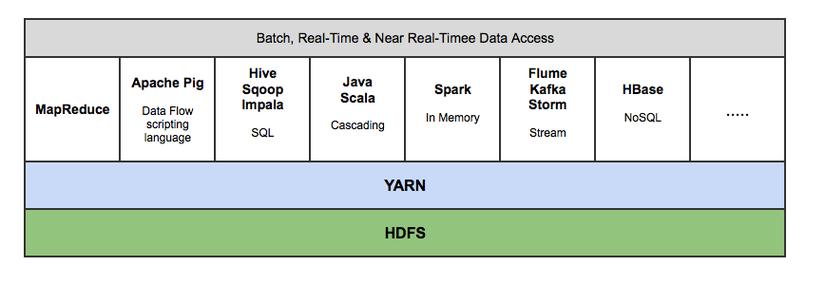

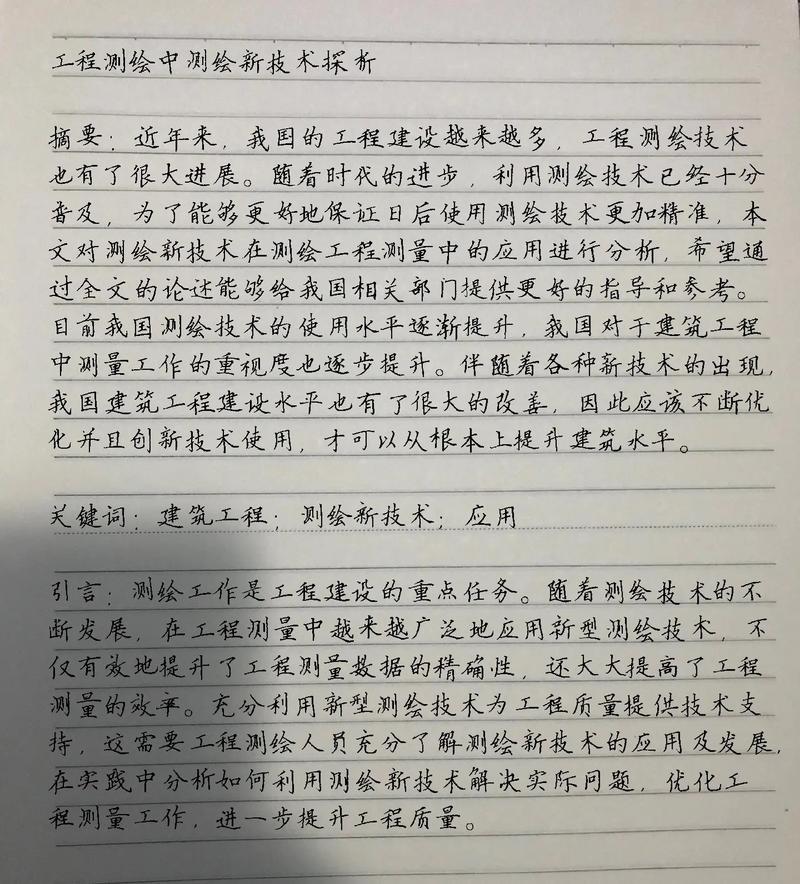

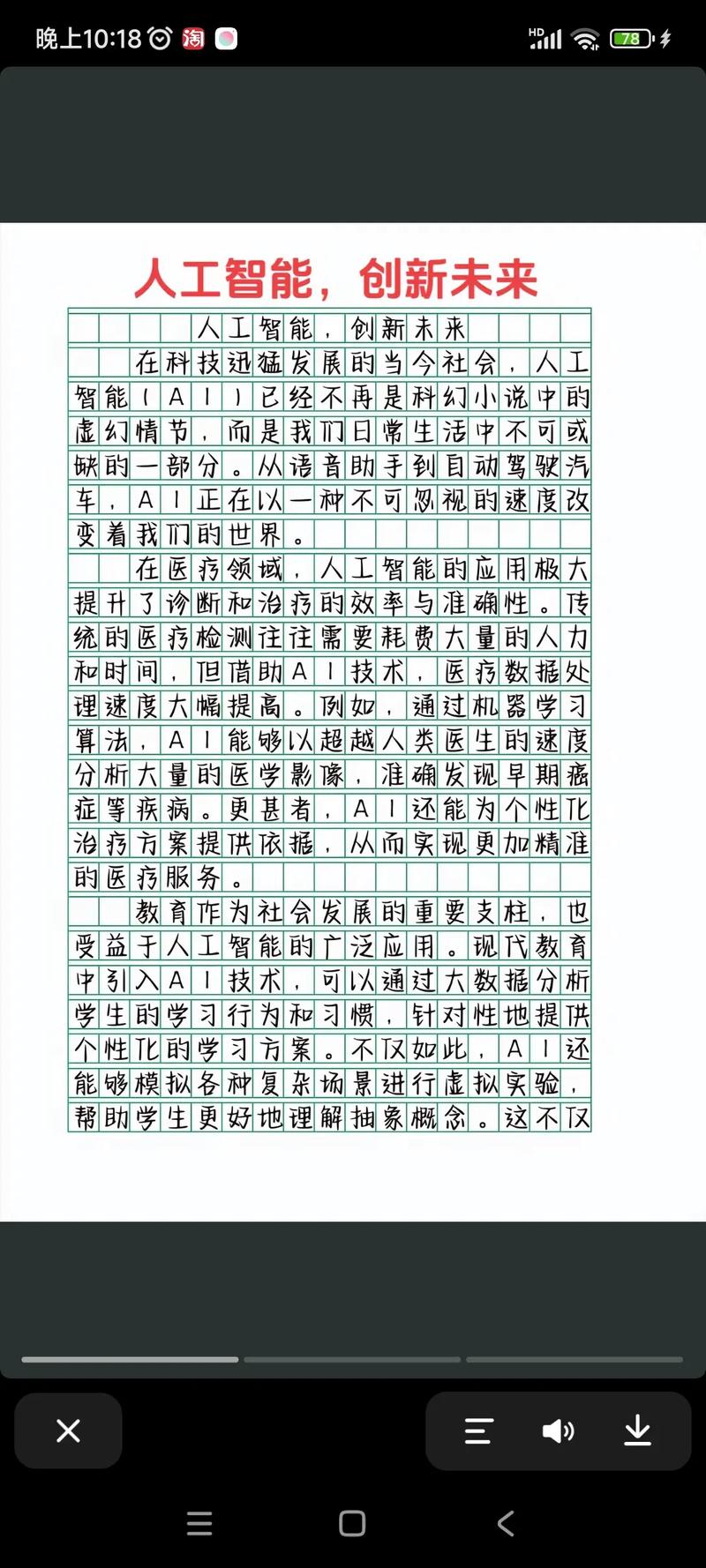

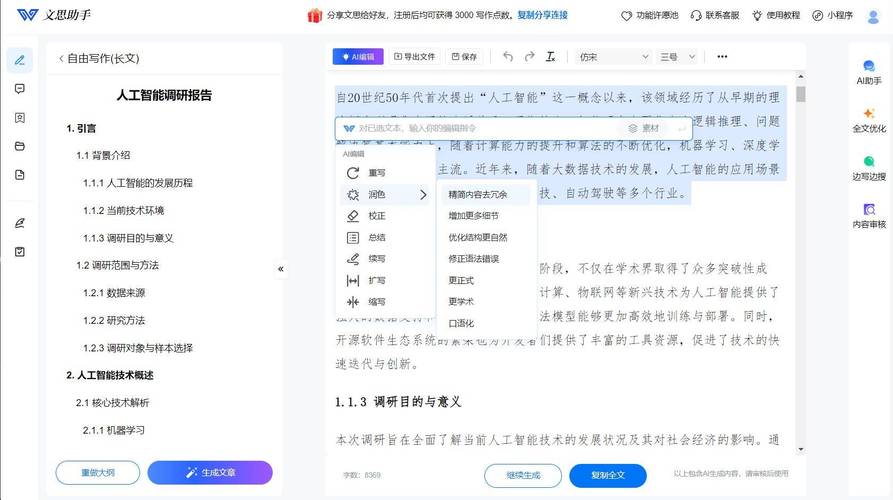

在数字化浪潮冲击下,学术指导正经历着颠覆性变革,某高校执教三十余年的王教授发现,传统"论文救急"模式正被智能写作平台、学术众包社区等新形态取代,通过访谈记录可见,这些工具不仅提供文献综述框架生成、数据可视化模板,更衍生出论文结构诊断、学术术语优化等深度服务,令老教师惊讶的是,某学生借助AI辅助工具三天完成的实证论文,经查重检测原创度达92%,其研究设计竟包含该领域前沿的混合研究方法,这类学术援手虽引发"思维惰性"争议,却也倒逼教师革新指导方式——从单纯修改论文转向培养学术鉴别力,王教授团队开发的"学术导航员"系统正是典型例证,既保留AI的文献分析优势,又通过追问机制引导学生自主思考,这场静默的学术革命,正重构着知识生产的边界与师生协作的生态。

"张老师,我想申请延毕......"看着眼前这个连续失眠三个月的学生,我摘下老花镜揉了揉太阳穴,这已经是这学期第6个因为毕业论文陷入困境的孩子了,作为带过28届毕业生的老教师,我比谁都清楚,那些躲在"代写"标签下的故事,远非外界想象的那么简单。

毕业季的隐秘战场 每年三月,我的办公桌上总会堆满速溶咖啡的空袋子,学生们顶着黑眼圈来讨论选题时的窘迫,键盘声在深夜走廊此起彼伏的焦虑,这些场景构成了现代大学教育的另一面真相,去年指导的应届生里,32%存在严重的焦虑症状,这个数字比五年前翻了两番。

被误解的"影子写手" 人们总把代写等同于学术造假,却选择性忽视那些真实的困境:半工半读的贫困生凌晨送外卖的身影;跨专业考研成功的学子面对陌生领域的茫然;遭遇家庭变故仍坚持学业的孩子眼底的血丝,当教育产业化遇上信息爆炸时代,代写服务在某些特殊时刻,何尝不是种另类的教育补偿?

代笔服务的正向价值 我曾见证过这样的案例:英语专业的小李接手计算机系的编程文档润色,结果促成了两个学科学生的深度合作;患有书写障碍的王同学通过专业写手的框架梳理,最终独立完成了核心章节,这些"非典型"代写行为,反而搭建起知识传递的新桥梁。

学术援手的正确打开方式 关键在于建立健康的服务边界:

- 选题构思阶段寻求思路启发

- 文献综述环节获取检索指导

- 数据整理过程获得技术支援

- 格式修改时借助专业校对 就像使用计算器不等于放弃数学思维,合理利用写作辅助恰恰能培养学术资源的整合能力。

双赢时代的智慧选择 上个月同学会,我带的首届学生——如今已是知名企业高管的陈昊举杯时说:"当年要不是您默许我请那位退休教授润色开题报告,我可能早就放弃学术道路了。"这话让我百感交集,当教育开始从流水线模式转向个性化培养,或许我们该重新审视那些游走在灰色地带的"学术摆渡人"。

教育不是非黑即白的判断题,与其高举道德大棒,不如建立更务实的学术支援体系,那些在深夜里既写代码又改语法的"影子导师",那些精通十国文献的"检索达人",他们正在用特殊方式参与着这场教育变革,作为过来人,我想说:在守住学术底线的同时,给困境中的学子多留一扇窗,又有何不可呢?

本文由ailunwenwanzi于2025-05-23发表在论改改,如有疑问,请联系我们。

本文链接:https://www.huixiemao.cn/ai/1531.html