写毕业论文这档血泪史,从抓狂到破茧,我学会了与学术对话

- AI文章

- 2025-03-13 14:20:29

- 30

撰写毕业论文是一场与自我对话的蜕变之旅,从初稿的焦灼到终章的释然,我在文献的海洋中反复沉浮,在数据的迷雾里寻找方向,当第N次修改被导师批注退回时,焦虑像潮水般吞没理智,却也在深夜的独处时光里催生出新的思考维度,那些与实验设备较量的日夜,与参考文献较真的晨昏,教会我学术研究的本质是不断推翻与重建的认知重构,当论文定稿那刻恍若破茧成蝶——不是源于成果的完美,而是触摸到学术脉络时那种震颤的清醒,这个过程教会我,真正的学术对话不是与虚无的角力,而是在质疑与确认中,与人类知识长河的共振。

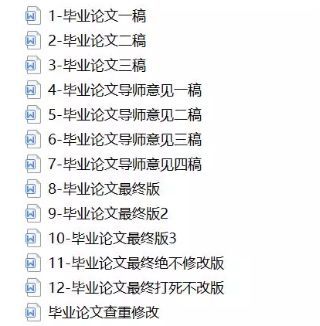

凌晨三点的自习室,电脑屏幕的蓝光映着黑眼圈,咖啡杯底凝固的褐色残渣见证着第十三次修改,当终于敲下"致谢"二字时,窗外晨光刺破云层,像极了答辩当天被PPT翻车支配的恐惧,这场持续八个月的学术马拉松,教会我的不仅是学术规范,更是一场关于成长的隐秘仪式。

选题:在十字路口与兴趣博弈

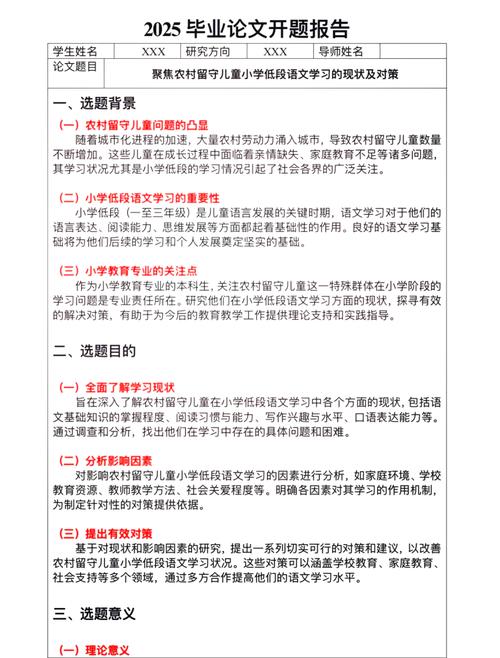

记得选方向时,我的电脑屏幕被文献堆成雪山,PubMed里300篇文献的下载提示像雪花般飘落。"纳米材料在肿瘤治疗中的应用"这个选题,最初只是导师课题组的一个边角料,当真正开始啃文献时,复杂的病理机制像迷宫般令人窒息,直到某个深夜,读到一篇讲靶向递送系统的论文,突然灵光乍现:为什么不用植物提取物作为载体?这个脑洞让我颤抖着敲下"基于菊粉纳米粒的靶向递送系统研究",从此与这个选题结下不解之缘。

写作:在数据与文字间走钢丝

开题报告通过那天,我的PPT被导师批得体无完肤:"这部分数据没有统计学意义!""那个机制描述像小学生作文!",我攥着修改到第八版的文献综述,躲在实验室角落哭成狗,转机出现在参加学术会议时,一位老教授指着我的海报说:"年轻人,别害怕用通俗语言解释专业问题",这句话让我撕掉所有"学术腔"模板,开始用"癌细胞就像贪婪的食客"这样的比喻重构内容,当最终章用故事形式呈现递送系统研发历程时,答辩委员竟有委员落泪:"这个叙事方式让我看到了科学的人性温度。"

修改:与自我较劲的拉锯战

论文初稿提交后,连续三天梦见被导师的批注惊醒。"图2的柱状图应该用折线图""讨论部分缺少创新点",这些红色批注像一根根针扎着我的神经,某个暴雨夜,我甚至开始怀疑自己的研究价值,直到翻出导师当年硕士论文的修改记录——原来每个伟大成果背后都藏着数十次失败,重新梳理数据时,意外发现某次失败实验记录的异常现象,竟成为后续关键突破的线索,最终致谢里写下的"那些深夜改动的文档,都是我与自己较劲的勋章",如今看来格外真实。

答辩:在聚光灯下破茧成蝶

答辩当天,我穿着借来的正装站在礼堂,听见前排同学小声说:"这个女生论文挺有意思的",当PPT翻到实验部分时,投影仪突然黑屏,礼堂陷入死寂,心跳快过120的瞬间,我竟想起大二那次失败的汇报——当时也是这样被导师拽去重做模型,深呼吸后,我即兴讲述起研发过程中与室友的"奶茶测试":用不同浓度的纳米颗粒溶液泡奶茶,观察溶解速度,这个意外插曲赢得满堂笑声,评委最后说:"这个答辩方式让我记住了你的研究"。

这场长达八个月的学术修行,最终教会我的不是如何写出完美论文,而是如何在不确定中寻找确定性,当看到论文被知网收录时,突然觉得那些熬夜改动的日子,那些摔碎的咖啡杯,那些与数据较劲的崩溃瞬间,都化作了生命里独特的勋章,或许学术之路本就需要这样的"不完美",正是这些跌跌撞撞的脚印,让我们在科学与人文的交界处,找到了属于自己的光。

本文由ailunwenwanzi于2025-03-13发表在论改改,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.huixiemao.cn/ai/99.html