红色文化毕业论文,当土掉渣的革命故事撞上学术freestyle

- AI文章

- 2025-05-05 08:26:44

- 7

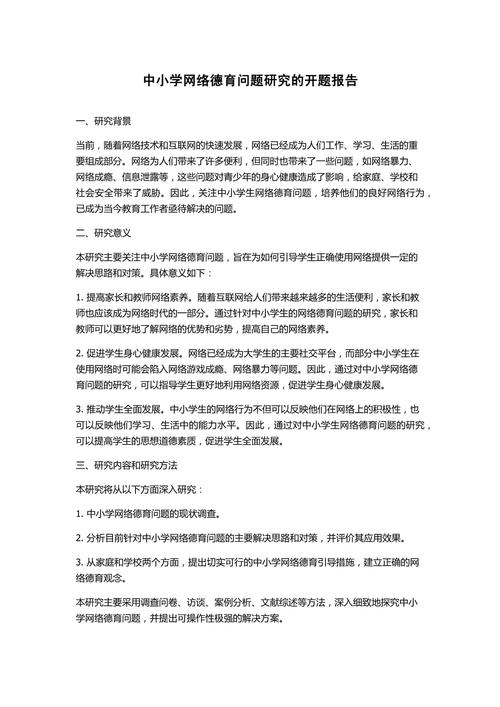

红色文化作为中国革命历史的精神载体,其传统叙事常以质朴、直白的“土味”革命故事呈现,强调集体记忆与意识形态教化,在当代学术研究中,这一题材正经历“学术freestyle”的转型——学者通过跨学科理论(如文化记忆、符号学、后现代叙事)重新解构红色经典,赋予其新的阐释空间,将《红岩》《红旗谱》等文本置于消费文化或全球化语境下分析,探讨革命话语与流行文化的碰撞、青年群体的接受张力,甚至红色IP的娱乐化改编现象,这种研究范式既挑战了红色文化的固有边界,也引发关于历史真实性与学术创新性的争议,本文旨在梳理红色文化从“土味叙事”到“学术狂欢”的演变逻辑,反思其在当代的价值重构与传播困境,为红色文化的学术化、时代化提供可能路径。 ,可根据实际研究内容调整具体案例或理论侧重,此处为通用框架。)

最近朋友圈被学弟学妹的毕业论文选题刷屏了,有个选题让我眼前一亮——"论井冈山时期红军标语的口语化传播策略",好家伙!这不就是让咱们用学术语言分析祖辈们的"土味情话"吗?作为过来人,今天必须唠唠红色文化论文那些让人上头的瞬间。

记得我导师当年说:"红色文化研究就像吃老干妈,看着朴实,后劲十足。"刚开始写"延安时期劳动竞赛的激励机制"时,我满脑子都是课本里黑白照片上挥汗如雨的工人,直到在档案馆翻到泛黄的《解放日报》,发现某篇报道里居然详细记录了"纺线能手王秀英靠300%超额产量换了双胶底鞋"这种细节,瞬间理解什么叫"学术真香"——这些带着烟火气的历史碎片,比任何理论模型都生动。

现在00后搞研究更有意思,室友去年写"抖音#红色记忆话题的传播裂变",天天抱着手机看大爷大妈跳《南泥湾》广场舞,论文里金句频出:"当革命歌曲遇上魔性剪辑,就像红军绑腿配AJ,土潮土潮的。"答辩时教授们笑得直拍桌,最后却给了90分,说这是"用Z世代语言解构红色基因"。

有个宝藏方法论想分享给大家,研究"《红旗谱》在00后中的接受度"时,我混进五个高校读书会群,发现年轻人最爱讨论的不是英雄主义,而是"朱老忠赊账买种子的经济压力",这提醒我们:写红色文化论文千万别端着,多关注"人"而不是"主义",就像我导师说的:"当年红军打土豪分田地,本质上不也是场大型民生工程?"

最近帮学妹改"抗日剧表情包传播现象",她原稿满篇"意识形态""符号学",我建议她加个案例:某高校团委用"李云龙式暴躁"表情包通知青年大学习,打卡率暴涨40%,后来她论文被刊发时,编辑特意保留了这个小标题——《让红色IP和年轻人"对对碰"》,你看,接地气的研究反而更容易出圈。

特别想对正在选题焦虑的你说:别把红色文化当成博物馆里的展品,那些泛黄的《新青年》杂志里藏着最早的"公众号爆文",延安文艺座谈会讨论的就是"用户画像",红军长征路线图活脱脱是份"年度营销策划案",用我们熟悉的语言重新解码这些历史,论文不仅能过审,还可能写出让你自己都惊艳的视角。

最后送上学长血的教训:千万别小看那些"土掉渣"的革命故事,去年我分析"大生产运动中的KPI制度",原以为会是篇枯燥论文,结果发现南泥湾开发时竟有"开荒竞赛实时播报",跟现在直播间打榜异曲同工!看,红色文化研究就是这么魔幻——你以为在考古,实际在预言未来。

本文由ailunwenwanzi于2025-05-05发表在论改改,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.huixiemao.cn/ai/1288.html