毕业论文自查总结教研会,一场让导师和学生都松口气的及时雨

- AI文章

- 2025-05-02 07:00:37

- 8

在毕业论文答辩前夕,学院组织的"毕业论文自查总结教研会"通过师生协同检查、专家现场答疑的方式,有效解决了论文格式不规范、数据存疑等共性问题,会议采用"学生汇报+导师点评+交叉互查"模式,重点核查了文献引用、实验数据、结构逻辑等关键环节,并针对查重报告中的高风险段落进行逐项分析,教研会不仅帮助学生提前发现论文中隐藏的学术瑕疵,更通过集中研讨使导师团队统一了评审标准,缓解了答辩前的焦虑情绪,这种"以查促改"的预审机制,既提升了论文质量,也为后续毕业流程的顺利推进奠定了坚实基础,被师生们称为"一场化解毕业季压力的及时雨"。(198字)

上周五参加了系里组织的毕业论文自查总结教研会,说实话,一开始看到通知时心里还嘀咕:"这学期都快忙疯了,又来一个会..."但没想到,这个看似例行公事的教研会,却成了近期最让我感到"值回票价"的教研活动。

作为带过五届毕业班的"老"教师,我深知每年毕业论文季就像在走钢丝——既要保证学术规范,又要兼顾学生实际;既要严格把关,又怕打击学生积极性,而这次教研会上分享的自查清单,简直就是为我们这些指导老师量身定做的"减压神器"。

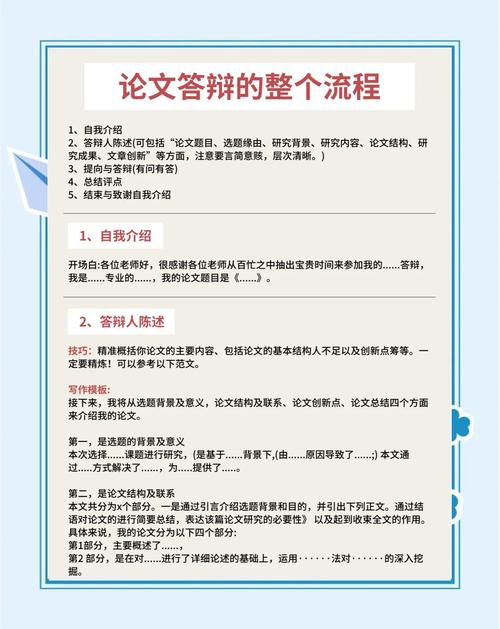

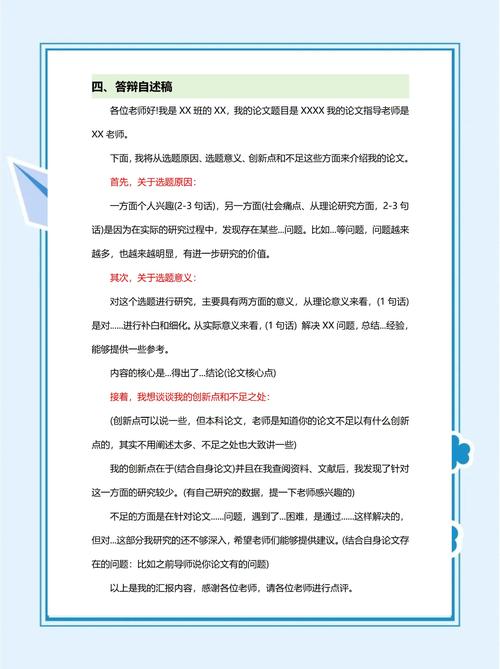

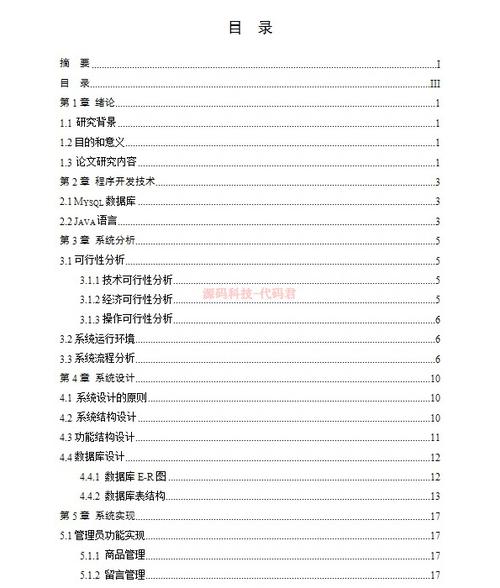

教研组长王老师开场就说:"咱们这个会不是来挑刺的,是来一起找解决办法的。"这句话一下子就把气氛带活了,随后展示的《毕业论文常见问题自查表》,把往年最容易出错的引用格式、数据呈现、文献综述等环节,都用最直白的语言列成了检查项,我特别喜欢其中"三个对照"的设计:学生自评对照表、导师检查对照表、答辩前终审对照表,环环相扣又各有侧重。

会上最让我印象深刻的是新入职的李老师分享的案例,她带的有个学生总觉得自己论文"差不多就行了",结果用自查表一项项核对时,光参考文献格式就找出十几处问题,学生这才心服口服地说:"原来我觉得的'差不多',在老师眼里就是'差很多'啊!"这个案例让我们都会心一笑——这不就是我们每年都在经历的"指导老师の日常"吗?

作为支持方,我特别想为这种"前置式"的质量把控方式点赞,相比往年答辩前手忙脚乱地打补丁,现在把问题消化在写作过程中,学生交稿时心里有底,我们批改时也轻松不少,教研会后的咖啡时间,几位同事都在说,这套方法既给了学生明确的改进方向,又帮我们规避了"当恶人"的尴尬,真正实现了师生双赢。

任何新方法都需要磨合,有老师提出自查项目是不是太细碎,担心会增加学生负担,但教学副主任张教授的回应很中肯:"与其最后被盲审专家指出问题,不如我们自己先当'恶人',学生现在多花一小时自查,可能就省去后面一周的返工时间。"这话说得实在,获得了一片赞同的掌声。

散会时我翻了翻会议材料,发现组织者还很贴心地准备了不同专业的自查表示例,这种既给出标准模板又保留学科特色的做法,让我看到了教学管理团队的专业和用心,走在回办公室的路上,听到两个年轻老师在讨论要怎么把自查环节设计得更"无痛"些,这种积极的氛围让人特别欣慰。

这次教研会给我的最大启示是:好的教学管理不是简单地下命令、定规矩,而是搭建能让师生都受益的支撑体系,毕业论文作为本科教学的"最后一公里",质量把关固然重要,但如何让学生在这个过程真正获得成长更重要,自查机制就像给学步的孩子装上护栏,既保护他们不摔大跟头,又给予足够的练习空间。

期待下学期能看到这套方法的实践效果,至少现在,当我面对那摞待批的毕业论文时,心里踏实多了——毕竟,学生们已经带着"自查武器"上过战场了,这大概就是所谓的"授人以渔"吧?

本文由ailunwenwanzi于2025-05-02发表在论改改,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.huixiemao.cn/ai/1235.html