导师buff加持下,我的本科论文从求生欲到学术欲的奇幻漂流

- AI文章

- 2025-05-01 07:32:23

- 7

在导师的悉心指导下,我的本科论文写作经历了一场从"求生欲"到"学术欲"的蜕变之旅,初期面对浩如烟海的文献时充满焦虑,仅以完成基本要求为目标;而导师通过每周例会的个性化指导,以"苏格拉底式提问"引导我建立问题意识,其严谨的治学态度和凌晨三点回复批注的敬业精神深深感染了我,在文献综述阶段,导师建议采用"时间轴+学派对比"的创新框架;实证分析环节则手把手教我SPSS数据清洗技巧,这种亦师亦友的互动模式,最终让我在修改十一稿后真正体会到理论对话的乐趣,甚至主动拓展研究了未要求的跨文化对比章节,这段经历证明,好的学术引导能点燃学生的内在求知欲,将被动完成任务转化为主动探索的学术成长。

读大四那年,我一度以为自己的毕业论文会像宿舍阳台上那盆多肉植物一样——自生自灭,直到遇见了我的导师张教授,这位传说中能把学术垃圾雕琢成艺术品的"论文整形师",才明白原来本科毕业论文和导师的关系,堪比火锅和香油碟的绝配。

记得第一次交提纲时,我交上去的与其说是学术构想,不如说是"学术求生欲"的具象化表现,三页A4纸上密密麻麻写着"相关研究空白""创新性突破"等标准话术,活像在玩学术版填字游戏,张教授用红色批注画了个流泪猫猫头:"同学,你确定要研究'新媒体对大学生的影响'?这个题目比食堂的免费汤还寡淡。"接着在空白处写道:"不如说说你每天刷短视频时的罪恶快感?那才是真实的科研切入点。"

这种"人话式指导"彻底颠覆了我的认知,原来导师不是坐在神坛上的学术判官,而是会蹲在路边和你一起观察蚂蚁搬家的小伙伴,每周的组会变成大型真香现场,导师带着我们边喝奶茶边讨论:"你引用的这篇文献作者我认识,他当年写论文时比你还焦虑""这个数据结果不够性感,得给它加点辣椒面",有次我纠结问卷设计,导师直接掏出手机:"我朋友圈有526个大学生,现在群发!"

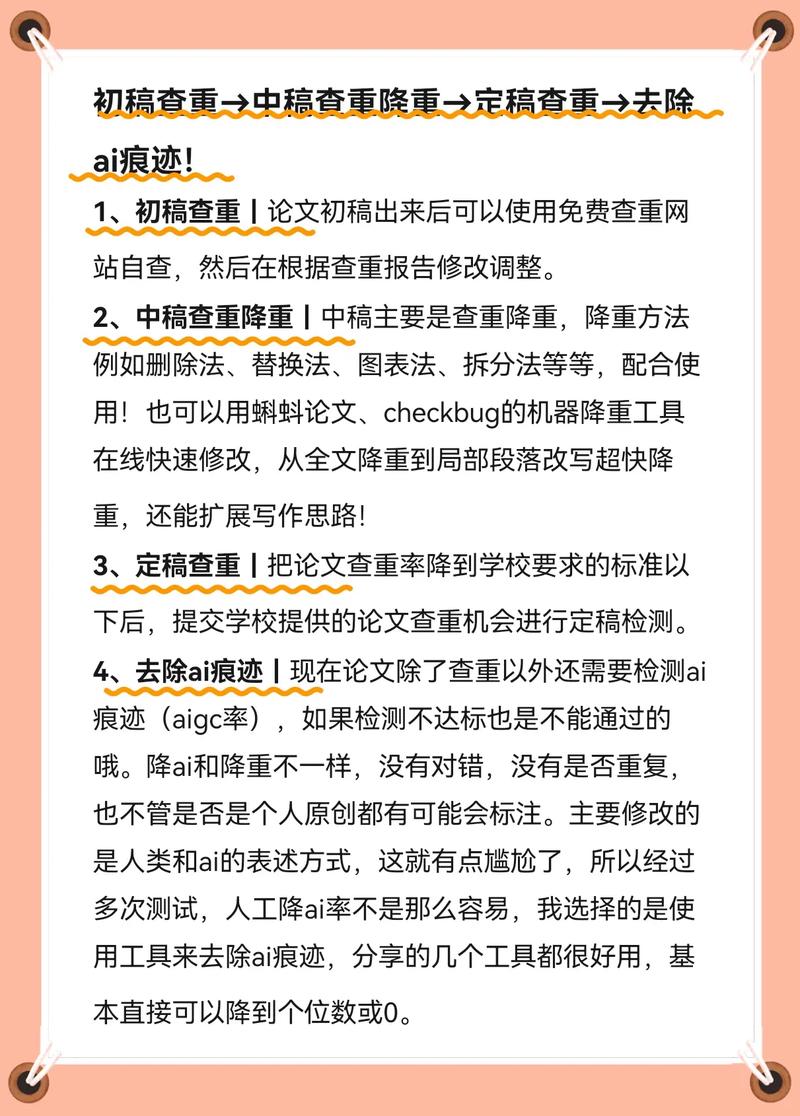

最魔幻的是查重阶段,当系统标红我文中"四个字时,导师拍桌大笑:"这说明连AI都认可你的学术原创性!"他教我像侦探破案般追踪每处引用源头,把枯燥的文献综述变成学术版《名侦探柯南》,有次凌晨两点收到他的修改意见,附件名是"给论文穿上水晶鞋的第3版",邮件正文写着:"突然想到个绝妙比喻,怕明天起床就忘了。"

答辩前夜,导师在群里发来60秒语音方阵:"评委提问时如果卡壳,就真诚地说'这个问题非常精彩,请允许我用三年研究生时间来回答'。"结果我真用上这招时,评委们笑作一团,有位老师还掏出手机说要录下来当教学案例。

现在回头看,本科毕业论文哪里是场孤独的修行,分明是导师开着学术拖拉机,载着我们这群小菜鸡在知识田野上狂飙,那些被导师用红色批注戳破的学术泡沫,那些在办公室蹭茶蹭出来的灵感火花,甚至答辩时导师在台下比我还紧张的死亡凝视,都成了比论文本身更珍贵的毕业礼物,所以啊,与其说我们在写论文,不如说是在导师的buff加持下,完成了一场从学术战五渣到青铜圣斗士的进化史。

本文由ailunwenwanzi于2025-05-01发表在论改改,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.huixiemao.cn/ai/1228.html